2017年1月12日 第2号

イラスト共に片桐 貞夫

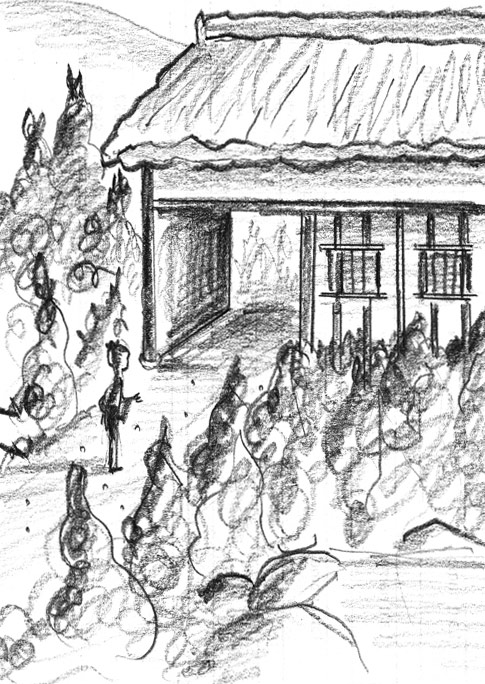

「それにしても立派なお屋敷ですねえ」

「いやいやよく寄ってくれました」

「お天道さまが出たら、どんなにきれいな里なんでしょう」

リュウは、ニッコリと時候や土地柄のことを話したあと、話題を変えて続けた。

「あさってのことなんですが、わたし、思い切ってあのくまおとこを見てみようと思ってますの」

「そりゃそうですよ。出来たらそうして下さい。せっかくなんですから」

「はやく妹のところに行ってやらなくちゃーいけないんですが、こんなに雨ばかり降って川越にも自信がありません。だから、明日の晩も泊まらせていただきたいって思っているんです」

「どうぞどうぞ」

籐左右衛門は茶をすすって言った。歯が湯飲みに当たって音をたてた。

「ところでお客さん。今晩は私の親しい人が何人か集まります。町から芸ごとの女たちも来ることになっています。いかがです。よろしかったらごいっしょ願えませんか。それともおいやかな、賑やかなのは?」

「あら楽しそうですのね。どういう方が来られるんですか」

「いや、この辺りの名主が四、五人来るだけですよ」

「そうですか。でも私は不調法ですから」

絶好の機会であり、どうしても同席したいが遠慮をほのめかした。

「不調法? そんなことどうでもいいですよ。是非、どうぞ付き合って下さい」

「お酌も満足にできないんですよ」

リュウは声を鼻にかけて語尾を上げ、ニッコリと籐左右衛門を流して見た。

やんでいた雨がふたたび降り出して晩が来た。

魚が届き、いくつもの駕籠が着いた。下の広間に盛大な灯りがともって膳が並べられた。

リュウは町からの女たちと一緒になって酒の酌をした。

名主といっても土百姓からの成り上がり。客の男たちは最初の内は女たちの三味線と唄に手を打って聴いていたが、酒が入るごとに本性を出した。女を手元に引き寄せて情欲をあらわにしだした。

籐左右衛門は、リュウに酒を飲ませると当然のように挑んできた。

悪いようにはしない。贅沢さしてやると、素肌に手を滑り込ませようとした。

ダメよ、ダメよと言いながらリュウは抵抗しなかった。少なくとも、抗う素振りは申し訳ていどのものにし、籐左右衛門の手先を甘受した。

三人の男が女と共に別室に消えた。残った男も酔余の勢いでその場で女を抱いた。

「いけませんよ」

籐左右衛門の手がリュウの裾を割った。リュウは、あらがうそぶりをし、籐左右衛門にしがみつくふりをしてその耳下に親指を立てた。嬌声を真似て下腹に力を入れた。

「む」

籐左右衛門の身体から力が抜け、そのままの姿勢で正体を失った。リュウは寝息をかき出した籐左右衛門をその場に横たえると、一人、身体を起こした。そして、人に見られていることを思って酔興な声を出した。

「あーあー飲んじゃったわ。飲み過ぎちゃったわ」

しかし

…明日はこの男と寝なければならない…

リュウは捜索の的を籐左右衛門に絞った。この男こそ今事件の元凶かそれに近い人物であり、肉体を合わせることによってこの男の本性を暴こうと思ったのだ。だからわざと隙を見せ、籐左右衛門の情欲をそそるような行動をしたのだった。

リュウが首を垂れ、わざと裾を乱して立ち上がった。酔態を装って勝手の方に歩いた。

「ねえ、お冷やでいいの。もう一本ちょうだい」

リュウが下女の一人にもたれかかって言った。そして徳利をつかんで外に出ると、鼻歌を唄いながら使用人用の離れ長屋でも行われている別の酒宴に近づいていった。

六

いちばんどりの啼く前にリュウは目を覚ました。

屋敷全体が酔い鎮んでいる。短い時間ではあったが、リュウはぐっすりと眠ることができた。

もう今日しかない…

翌朝にはサキの兄、栄助が刑場に送られるのだ。

リュウは身震いした。今晩こそ、なんとしてでも藤左右衛門の化けの皮を剥がさなければならない。

(続く)