2017年2月2日 第5号

イラスト共に片桐 貞夫

ものの数十間も歩いたであろうか、木立が途切れて小さな空間が開けた。この草むらにも細い足跡が続いている。その両側の草の下は、土が盛られて凸凹になっていた。

しばらく行くと源六の足が止まった。

しゃがみ込んだ

「ミヨ、きたよ」

なにか言った。源六が小さな土盛りに向かって言ったのだ。

「きょうはなミヨ、栄助が死ぬ。かぇーそうだがしょうがんねえ。あいつも生きていたってどうにもならねえんだ。これで、富次んとこもお終ぇえよ」

源六は栄助処刑のことを言っている。父親の富次のことも知っているようである。

「ミヨ、上田の村はもうだめだ。どこもかもあいつのもんになっちまった。チクショー…ウウ」

源六の声が詰まって嗚咽が漏れてた。

「ウウ…ごめんよ、ミヨ。おめえにゃずいぶんと苦労をかけちまった。俺みてえなでき損ねえと一緒になったばかりに…ウウ…すまねえ」

「いい人だったそうじゃねえか」

声がした。源六とは別の声が、暗い林の中から降って出た。

「働きもんで気だてがよかった」

声は草葉の陰から沸いてくる。男の声ではない。といって女のものとも思えない。源六が素早く立ちあがって身体をまわした。

「年寄りにやさしくって評判のいい嫁だった」

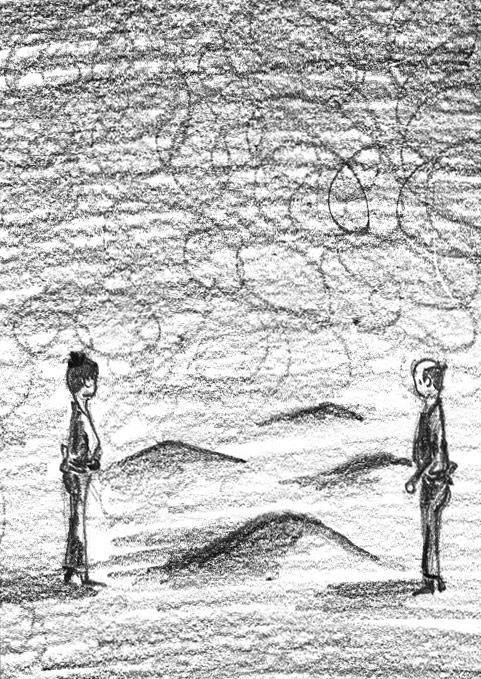

声のもとは判らないが、ようやく黒い影が木立の合間に動いた。源六の身体が凍り付いた。

影はゆっくりと近づいてくる。星茫が、ほんのり上体を白くした。

リュウであった。

「かぇーそうに、こんな所に埋められて」

リュウではあるが声が違う。喋りっぷりが乱暴で、火消しまがいに舌に絡んでいる。

リュウは、近づいてくると源六の前の土盛りに目を落とした。

「ひでえ野郎がいたもんだ。女房をこんな所に埋めて、てめえは白ぇおまんま喰っている。のうのうと暖けえ布団で寝てやがる」

「う、うるせえ!」

愕然としていた源六がやっと喚くことをした。

「な、な、な、なんだ、てめえは!」

「あたしかい。あたしゃまっこと言うとリュウってんだ。戸塚はそでなし長屋でめし屋をやる琉球の女なんだ」

「なんだと」

「あたしゃね、あたしゃ、あんたの女房があんたみてえな男の犠牲になって死んでいったかと思うと、とっても黙っちゃあいられねえんだよ。女の泣いている姿を見るのがなによりも嫌ぇなたちなんだ」

「なにをー」

「まったく、てめーみてぇな腑抜けな男と一緒になっちまって、ミヨさんは、こ、こんなところに」

「うるせえ! てめえなんかに! てめえなんかに!」

「わからねえって言いてえんかい。てめえと、てめえの家族を喰わすために、てめえの女房を生け贄にした気持ちがわからねえって言いてえんかい。ふん、わかってたまるかい。そんな虫のいい話なんざぁ、聞いたことねえ」

リュウの喋りっぷりがどうしようもなく乱暴である。

「いいかい。あたしゃ琉球の女だ。琉球の女がこんな東海の田舎にたどり着くにゃ、何千里の道をやってこなくっちゃーならねえんだ。てめえなんかとは較べものにならねえ酷ぇえめぐり合わせの人を見てきたんだよ。甘ったれるんじゃねえ! よぉ、見てみな。あたりを見わたしてみなよっ!」

リュウは、身体をまわして草むらを指さした。

「ここにゃ何人、女が埋められてんだ。てめえみてえな腰抜け野郎の犠牲になった女が、何人…、こんな草っぱらに」

リュウの声が震えている。

「うるせえ、うるせえ、うるせえ! お・俺にゃ、お・俺にゃ!……」

「家族がいる。年貢が払えなかったって言いてえのかい。これしか方法がなかったって言いてえんかい。源六さん、あんたは田んぼの検地が真っ当でないことを知っている。かみやが謀をして、村中を乗っ取ろうとしているのを知っている。なのに、あんたはなんにもしねえで女房だけを犠牲にした。いちばん面倒くさくねえ方法をとったわけだ」

「やめろー! やめてくれー! お・俺に、俺になにができる」

「できた。あんたにできた。あんたにミヨさんの決意と度胸があったら」

(続く)