2017年1月26日 第4号

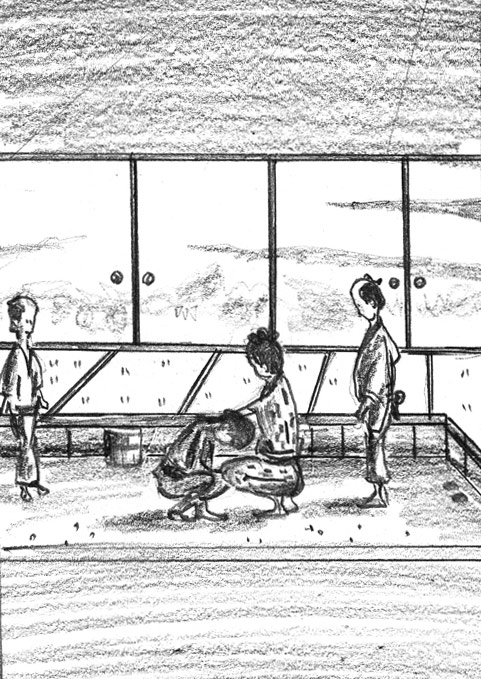

イラスト共に片桐 貞夫

女は顔を胸に埋めたまま唸っている。

「いつからなの? 突然、痛くなったの?」

ティーという武道に長ずるリュウに、多少ではあるが傷やまいの知識がある。

「は、はぁ…きゅう…に…」

「きりきり痛いんですか」

「え、ええ」

リュウが女の身体を支えて腹に手を当てた。いつの間にか出てきた源六がリュウの手ぎわに驚いている。

「前にもあったの?」

「は、はぁ…」

女が苦しそうにうなずいてから顔をわずかに上げた。

顔をしかめてはいるが色が白い。長く切れ上がっている目でリュウを見た。

リュウはハッとした。

フサである。道中姿の女は、なんとリュウのめしやで働く相方のフサなのであった。

無数のことがリュウの脳髄を駆けめぐった。そして、リュウはフサの意図することがなんなのかを悟ったのであった。

「まだ痛い?」

平静な声を選んでリュウが訊いた。

「いえ、もう…」

「落ちついてきたのね」

「す、すいませ…やすませて…くださ…い」

「いいんですかい、医者は?」

仙次郎が口を出した。

「だ…じょうぶ…です」

道中姿のフサが唇を震わせてうなずいた。

きのうの昼、長屋に帰宅したリュウの話を聞いてその計画を察したフサはフサなりに、リュウの片棒を担ぐ決意をした。フサはできる限りの化粧をして長屋を出た。かつて郭の女であったフサは、小野籐左右衛門の伽の役だけはしようと思った。自分にできることはそのくらいしかないと思ったのだ。

フサは、小野家の屋敷が見えるところまで来て薬物を飲んだ。己の仮病を悟られ、リュウの謀が水泡に帰することを恐れたフサは、実際に自らの身体を痛めつけてこの大業に報おうとしたのだ。

リュウは、小野家の者たちに言い訳をしなければならないと思った。思わずしてしまった病気女への介抱に、源六たちが不審を抱いていると案じたからだ。

仙次郎がリュウのうしろで膝をついている。リュウが振り返って低い声で言った。

「私の叔父が医者なんですよ。馬のなんですけど」

「へぇー馬の?」

「そいでつき合わされたことがなん度かあるんです」

「そうすか。馬の? そいで、病にゃ、顔の長ぇー短ぇーはないんですかい」

仙次郎が首を傾げてふたたびへぇーと言った。

湯を二杯も飲み干すと痛みが眠気に代わったのか、フサは納戸の小部屋で寝息をかき出した。

リュウはフサの枕元に坐っていた。フサへの心配がまだ去らなかった。

リュウはくじらにくを仕入れに発つ前、くすり箱を開けて三人の娘に言ったことを思い出した。

「これは、お菓子のように見えるけど食べちゃだめ。食べると、お腹が痛くなって死んでしまうこともあるんだよ」

フサはこれを聞いていたに違いない。量は控えたであろうが、フサは南蛮渡来の防毒薬をのんで急病を装ったのに違いなかった。

背後のふすまが音もなく開いた。

籐左右衛門であった。籐左右衛門はフサに目をやったまますぐ横に坐り、低い声でリュウに訊いた。

「聞きました。どうですかあんばいは」

昨夜のことはどこへやら、籐左右衛門はリュウに一瞥も与えない。酔っていたからだろう、リュウに無理に眠らされてしまったことなど気がついている様子もない。

「お腹がひきつけたんだと思います。でももう大丈夫だと思います」

薄い化粧をほどこしたフサの寝顔はきれいである。白い肌に張りもあって二十代にしか見えない。リュウは籐左右衛門の鼻息を感じながら、フサの計ろうとするこれからのことを案ずるのであった。

七

染谷の山の上が白んじて、黒い雲間に暁星がもれた。

手代の源六が小野家の墓石の合間を歩いている。墓地を横切って、林の中に入っていった。

暗くて視認はできないが、足もとに自らの草履がつくった小みちがある。毎朝、歩き続けてきた足跡は、草を平らに踏みしめて方向を間違えることがない。

(続く)