2017年1月1日 第1号

イラスト共に片桐 貞夫

「そうですか」

魚はどうでもいいが、今日は小野籐左右衛門が帰ってくる。リュウは、どうしてもこの男に会わなければならない必要を感じていた。まだまだ手がかりらしいものはなにもないのだ。

リュウが、味噌汁をすすりながら別のことを訊いた。源六との会話を絶やすまいとしたのだ。

「番頭さんはお一人?」

「え」

「いえ、まだ所帯を持っておられないのかなって思ったのよ」

「ば…む…」

源六の顔が奇妙に歪んだ。そして不意に立ち上がるや、言葉にならない声を残して勝手の方に去っていった。

リュウが出かけようとしている時になっても源六は姿を見せず、門まで送りに出てきたのは顔の四角い仙次郎であった。仙次郎は源六よりも骨太で、歳もいくつか上のようである。

「あれはお墓なんですね」

リュウは、右手の方向にある小高い森を指さして仙次郎に言った。それは、今朝早く源六が出てきた所である。鬱蒼と茂る樹林の中に小さな祠が見えたのだ。

「そのとおりです。小野家代々の墓があそこに祀ってあります」

「小野家の? 村の墓地じゃないんですか」

「いえ、小野家のです」

「小野家だけの?」

「ええ。それではお早いおかえりを」

「いってまいります」

リュウはうかぬ顔をして頭を下げた。どうして小野家の墓に源六が行かねばならないのか。しかもまだ朝明け切らぬ時刻であった。

雲は低いが雨は降っていない。

リュウは前の坂を下って往還に出ると、右に曲がって戸塚の方向に歩き出した。道はすぐに山にぶつかってそれに沿うようになる。豊田の田園が降り続く雨で一面の湖と化していた。

息を切らし、泥にまみれてリュウがそでなし長屋に着いたのは、昼の前、めしやがいちばん忙しいときであった。

リュウは、どんぶりめしの盛りつけを一人できりまわすフサに近づいて言った。

「あとで詳しいことは話すけんど、とんでもねえことが判ってきたよ」

リュウはかみやの建物が見えなくなるや路上から消えた。山藪に入ったのだ。林の中を駆けぬいて、小野家の墓地をめざしたのだった。

「そうですか。でも無理をしないでくださいね」

はなしの概要を納得すると、フサが不安気な表情で言った。

リュウはうんとうなずくと、ちょいと寝るよと言って押入に入り、中から襖を閉めてしまった。

五

なにくわぬ顔をしてリュウが「おやしき」に戻って来たのは八つと半(三時)、染谷の山に墨絵のようなもやがおおいはじめた頃であった。

リュウは用達した物を風呂敷に包み、杖をついている。それは腰までもない短い物だが、杖にしては太めで、六寸ぐらいの取っ手が出ていた。

小野籐左右衛門は帰宅していた。

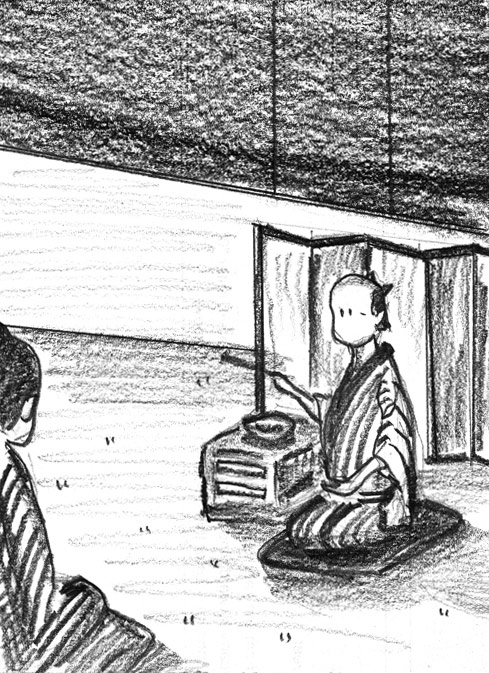

リュウが部屋に落ち着くや籐左右衛門の方からやってきた。今日も、他に客はないようで誰もいない。従いてきた下女が、座ぶとんとたばこ盆を置いて去っていった。

「留守にしまして失礼しました」

小野籐左右衛門が挨拶した。髪に白いものが混じっているが、顔につやがあって三十代にも見え、なかなかの風格であった。

「お世話になっております」

リュウが頭を下げて礼を返した。

「じつは綱島に良い湯どころがありましてな、のんびりしてきてしまいました」

籐左右衛門は、源六からリュウの異貌のことを聞いているのであろう、顔を合わせても表情を変えるでない。

「お大儀ですなあ。こんな時に三浦まで行かれるとか」

リュウは、喋る籐左右衛門の糸のように細い目を観ていた。視線が判らず、どこを見ているのか判らない。

「妹がお産なんです。二人だけの姉妹ですし、そばにいてやりたいと思って」

リュウは源六に言った時と同じことを言った。

「そうなんですか」

(続く)