2016年12月8日 第50号

イラスト共に片桐 貞夫

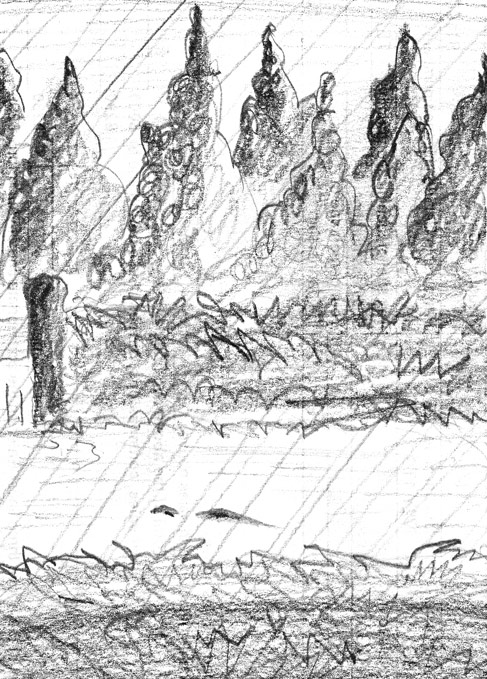

まだ七つ(四時)を過ぎたばかりだというのに、雲がたれこめ薄暗くなっている。夜のとばりが下りてきているようであった。

みのを背負うリュウの足が泥にまみれている。上田の村を歩いてまわり、村人たちに問い続けてきたのだ。

「十六になる妹なんですけど見かけませんでしたか」

リュウは、家を出たまま行方の知れなくなった妹を探す女を装っていた。先日の女殺しを連想させることを言って、村人たちに探りを入れてきたのだ。

近郷村の噂のとおり、この上田の村には女が少ないように感じられた。特に若い女がいない。女が逃げだしたくなるという極度の貧窮村を予想してきたが、村の真ん中を流れる染谷川はかなりの田園地帯を可能にさせ、土地もやせているようにはみえなかった。

しかし、村人のだれもがゴンゾウ以上のことは知らなかった。

「仏さんは滝んとこに浮いてただ」

はじめ、権三という男はリュウの異貌に戸惑うそぶりをしたが、手先の文吉と、ほぼ同じことを言った。かみやから使いがきたので屋敷に行ってみると油揚げの浮いたソバを食わされた。そして、滝壺の池に行くように言われたという。板を外してこいと言われたのだ。

「板をはずす?」

「そうだぁ。堰の板よ」

「堰の板って、なんなんですか」

リュウはだましだまし訊き込んだ。

「水配りのための・も・ん・よ…」

言いながら言葉を詰まらせて権三は首をかしげた。

「どうしたんです」

「いやわからねえ。わからねえんだ。こんなに雨に降られちゃあ、何枚ぇ、外したって同じだで」

「そうですか」

しばらく考えてからリュウが続けた。

「他にあんな所、行くことないんでしょ?」

リュウはすでに、その滝が集落からかなり離れた所にあることを知っている。

「ねえだ。まんず行かねえ。夏になったら、わっぱたちが水遊びに行くくれえだ」

その滝つぼ池に、喰われた女体の残骸が浮いていたという。

「権三さんが、はじめて仏さんを見つけたんですね」

「んだ」

「仏さん、どうでした? 土左右衛門みたいにふくれてましたか」

土左右衛門というのは江戸中期の相撲取りである。

「え? いんや、そんなこたぁねえ」

「ふくれてなかった?」

「ん」

ということは死後、大した時間が経っていない。

「どんくらい、喰われてたんですか」

「どんくらい? どんくらいって、…おっぱいと、いや、おっぱいだけだぁ。噛みついたみてえな痕があったんだ」

「あと? 噛みついた痕」

「そうよ」

「あちこち喰いちぎられていたんじゃないんですか」

「いんや、おらぁ、知らねえ」

巷で言われる流言とはだいぶ違う。

「そうですか。あたしは、あのくまおとこが女を喰っているのを見た人がいるって聞きましたけどね」

しかし権三は首を振った。結局、誰も知らない。村中、誰に訊いても喰いちぎられた傷痕を見た者もいないし、人が人を喰っているところを見た者など、どこにもいなかった。

リュウは、染谷川にかかる丸太の橋もとにたたずんでいた。糠雨が舞っている。村人たちから「おやしき」と呼ばれている小野籐左右衛門の居宅を片目で見ながら、どうしたものかと迷っていた。

建物は、カイコでも飼うのか屋根が高い。立派な長屋門が土塀に囲まれていて屋敷内は見えないが、戸塚宿の近郊には珍しい壮大なものであった。

入り口の道脇に、『茶どころ・かみや』のしるし板が立っている。

リュウが小首をかしげた。

庄屋造りのこの手の屋敷が茶どころをしていることは珍しい。女手が余っているのかも知れない。

入ってみよう…

リュウは思い切ったように立ち上がり、身体をまわして長屋門への道をのぼっていった。そしてためらいもせず屋敷の脇戸を押して中庭を横切り、母屋の軒下に入った。

「ごめんください」

二度ほど声を上げると、出てきたのは三十前後のやせぎすな男であった。

(続く)