2016年11月17日 第47号

イラスト共に片桐 貞夫

富次は二度目のことでその落胆ぶりはひどかったが、己の貧困ぶりを改めて思った。今までができすぎた話とあきらめようとした。

赤ん坊の面倒は栄助がみた。まだ十歳にもならない栄助であったがサキをたからもののように可愛がり、風邪一つひかせなかった。数年と歳月が平穏に過ぎていった。

栄助の身に変改が起きてきたのはサキが七つになった頃であった。

成長期に入って肉体の稚さを失うと、栄助はほほ骨が張り体毛が目立つようになった。乱くい歯が前にとび出して、いよいよその醜悪さをあらわにした。栄助に対する村人たちの惨さは、認めることを拒む絶対なものになり、富次は、栄助がこのまま村に住むことができないことを改めて知った。泣きじゃくる二人の兄妹を引き離して、栄助を一人山奥に住ませ、炭を焼かせるようにしたのであった。

父親の富次を通して炭を売り、味噌醤油を買う生活が続いたが、それにも終焉の時が来た。鎌刃での怪我がもとで富次が死んだからだ。栄助は里との繋がりを断たれ、山人になってしまった。そして、一人ぼっちになった十一歳のサキは山での栄助との生活を望んだがかなえられず、遠縁の世話で千隆寺に預けられたというのであった。

「あんちゃんはいい人じゃ。やさしいんじゃ」

自らの身上を喋り終わったサキは、安堵したかのように同じことを繰り返し、眠りに落ちていった。

リュウの顔が凍りついている。丸い目をさらに剥いて、寝息をかき出したサキを見ている。

風が雨音を乱した。リュウが顔を上げた。

…あたしゃこの子を信じる。なんとしても、この子に兄ちゃんを取り戻してやる…

リュウの決意をとらえたフサの目が、ゆっくりと瞬くことをした。

…私にもできることがあれば、どんなことでもさせてください…

フサもまた、死ぬ身をリュウに救けられて生きていた。リュウのためならなんでもする覚悟ができていた。

二.

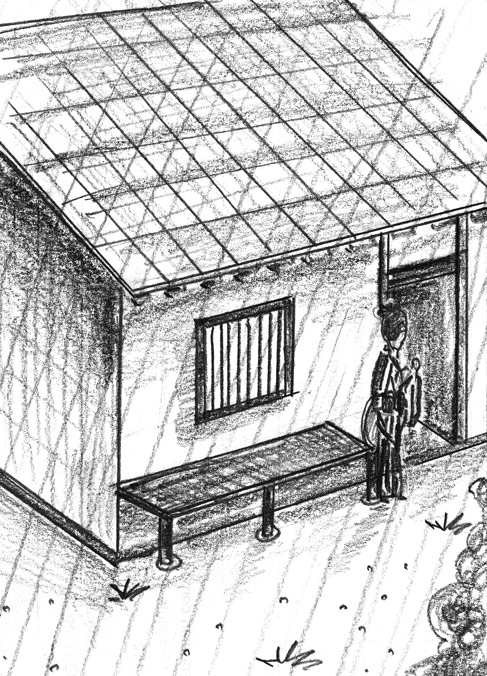

暗い内に身支度を整えたリュウは、七つ半(五時)まで待って家を出た。しおきまで幾日もない。じっとしていられなかった。

雨は小糠のように降りつづき、戸塚の宿をぬらしている。六月も末だというのに、梅雨は明ける様子もなかった。

戸塚宿の自身番屋は厚木往還と汲沢へぬける道の辻にあった。

リュウは、春さきからのこの刻限、手先の文吉が一人で番詰めをしていることを知っている。博徒あがりのその性癖も知りぬいていた。

「おはようさん」

リュウが番屋の引き戸を開けた。

文吉が口を開け、畳一つの上げ床で大いびきをかいている。喰い残った根菜のしっぽと酒の匂いで、文吉がさんぴん仲間と遅くまで飲んでいたことは瞭然であった。

「親分さん、そろそろ起きなくちゃいけないんじゃないんですか」

「う、うるせ」

手先の文吉は、目も開けずに言った。酒のすえた吐息がこの戸口まで漂っていた。

「だれ・だ」

「くじらですよ。リュウですよ。起きて下さいよ」

「くじらか。け、帰ぇーれ」

文吉の目は開きそうもない。かかっている半纏を口元までずり上げて言った。

「もう六つですよ。いいんですか、寝てて」

「う、うるせえ。て、てめえら、堅気の商ぇたぁ違うんでえ」

文吉は半纏を更にずり上げた。

「そうですかねえ。…目覚めの薬を持ってきましたんですけんど、じゃ、出直してこようかしら」

リュウが酒の入った竹筒を振って音をさせた。文吉の半纏がはがれた。

「ちくしょう。務めがあったんでぇ、遅ぇえ務めがよ」

文吉のたぬき目がだらしなく開いて、竹筒の方を見た。

「くすりの口直しも持ってきたんですよ」

口直しがなんなのか文吉に判る。くじらの干にくを思って喉がゴクリと音をたてた。

「つ、つまらねえこたぁー訊きっこなしだぜ」

自身番屋にくる酒は、ただであったためしがない。文吉はリュウの口からなにが出てくるのかとあきらめたかのように言った。

「こないだのくまおとこのことなんですけど」

「なんだとぉ」

(続く)