2016年11月10日 第46号

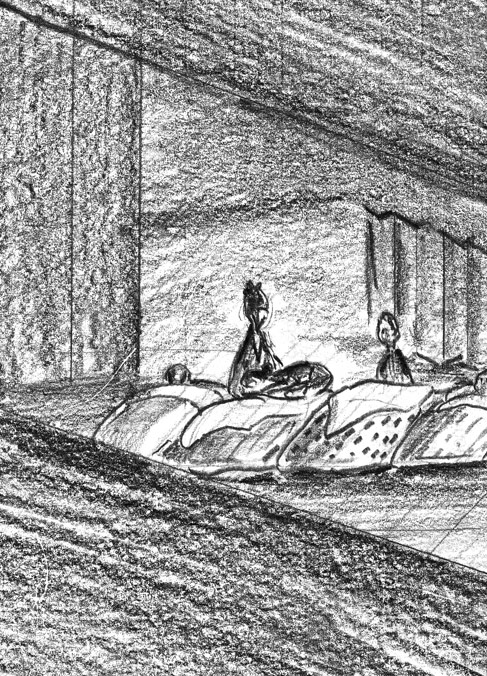

イラスト共に片桐 貞夫

雨ばかりが降って二日が過ぎた。すぐそばを流れる柏尾の川はさらに水面を上げ、スピードを上げて先を争うようかのように流れている。

夜中の何刻どきになるか判らない。

「あんちゃ! あんちゃーーん!」

寝ていたサキが声を上げた。掻き裂くような絶叫であった。

「あんちゃが! ああー、あんちゃんが!」

「サキ」

そばで寝ていたフサがサキを揺り起こした。

「サキ! サキちゃん! どうしたの。おきなさい!」

「あんちゃ! ウウウ…あんちゃ!」

リュウが灯りをつけた。サキがフサの腕の中で抗いている。身体をよじってなにかから逃れようとしている。

「サキちゃん! あたしよ。分かる? 夢をみてんのよ!」

「ウウ… ウ… あんちゃ」

サキは、夢から覚めたというのに首を振る。「あんちゃん」と叫んで、懸命にフサの腕から逃れようとする。

「おサキ、大丈夫だよ。夢だったんだよ」

リュウもすぐそばに来てやさしく言った。

身体の力を抜き、サキがフサにしがみついて泣き出したのは、大分経ってからのことであった。

「言っておし、おサキ。言っておし」

サキの泣き鎮むのを待ってからリュウが言った。サキを抱くフサの目にも涙が浮かんでいる。このめしやで働く誰もが、女としての悲しい過去を背負っているのだった。

「お前みたいなこまい娘が、そんなつらいことをしょっぴーてるもんじゃない。言っておし、おサキ。全部言っておし。誰だい、その『あんちゃん』ていうのは」

二日前から、リュウがいくら訊いても何も言わなかったサキであったがやっと口を開いた。

「あんちゃんじゃ」

「え」

「あしのあんちゃんじゃ」

「あんちゃん? …あんちゃんて、お兄ちゃんのことかい」

サキに兄はいない。一人の身内もいないはずであった。

「誰だい。誰が兄ちゃんなんだい」

「ありゃあ、あんちゃんじゃ。ありゃあ、あしのあんちゃんなんじゃー」

「……」

リュウは絶句した。サキは、あの科人のことを言った。なんと、女を喰い殺したという引きまわしの男が、サキの実兄であるというのだ。

「いい人じゃ! いい人じゃ!」

サキは声を上げては首を振った。

「あんちゃんは悪りい人なんかじゃねえ! やさしいんじゃ。いい人なんじゃ。人なんて殺すわけがねえ! あんな形だから、あんな形だから、父ちゃんが山に連れていったんじゃ。けんど、あんちゃんはいい人じゃ。やさしいんじゃ。…ウウウ」

サキも奉公先の鍛冶町で、あの引きまわしを見たのであった。

サキが戸塚の宿から南へ一里、染谷川の谷間に開けた上田村の出であることは、リュウもフサも知らなかった。

サキの父親、百姓富次は長男栄助を生んだ女房セイに逃げられた。生まれつき唖で異形の栄助に絶望したのか、セイは男をつくっていなくなったという。

富次が行き倒れていた女を助けたのはセイがいなくなって四年、栄助が五才になった頃のことであった。

鎌倉松岡の東慶寺、俗に駆込寺と呼ばれる寺にかくまわれていたという女はハツといい、先妻のセイと同じで色が白かった。ハツは富次に乞われて一緒に暮らすようになるとふくよかさを増し、浮世絵の太夫のようだと村の男たちから羨ましがれるようになった。また、百姓仕事を知らないハツではあったがよく働き、炎天下の野良仕事でも富次以上に精を出した。それだけではなかった。栄助を可愛がったのだ。近所の子供たちから鬼っ子と呼ばれて虐められ、遊ぶ相手もなかった栄助を、ハツは我が子のように可愛がったのであった。

ところが、サキを生んで一年もしない内にハツが消えた。町に使いに行ったまま帰ってこなかったのだ。やはり先妻の時と同じように男ができて出奔したという噂がたった。

(続く)