2016年11月24日 第48号

イラスト共に片桐 貞夫

「留守にして見そびれちまったのよ」

「るす?」

「あたしだけ見てないなんて」

娯楽や新奇なものに乏しかった江戸末期、以後、何年にもわたって宿場の語りぐさになるであろうくまおとこを見逃したというリュウの失望は、文吉にわからぬでない。

「一目でいいのよ」

「ちぇっ」

竹筒を出しぶっているリュウのしぐさに文吉が舌を鳴らした。面倒くさそうに半纏をつかんで立ち上がった。

「ちょいと見るだけだぜ」

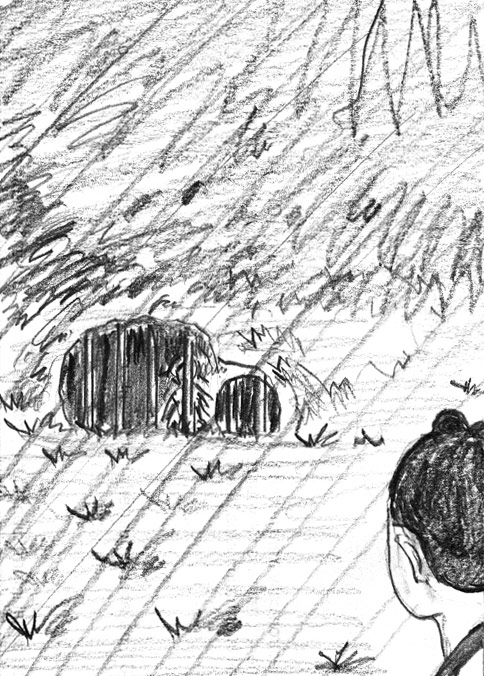

戸塚宿の牢は、自身番屋のすぐ裏からはじまる矢部山の切り崩しにあった。滅多に使われることのない仮牢で、崖壁に掘られた三畳ほどの空間に格子が組まれていた。

文吉が目隠しの板塀を開けた。

「見てきな。けんど、いびるんじゃねえぜ。首が飛ぶまでピンピンさせておかなけりゃならねえんだ」

垂れ流しの汚物と虜囚の不気味な形を嫌って、文吉はリュウだけを塀の中に入れた。

「まったくリュウキューっていうのは訳が分からね」

ぶつぶつ言う文吉をしり目に、リュウは雨に濡れる格子に近づいていった。

牢の中のものが動いた。うずくまっていたものが、人の気配に腰を上げようとしたのだ。しかし立ち上がれない。穴牢の天井は低く、黒い影は膝をついたまま格子に近づいた。

「ウーッ…」

さかやきは剃ったこともないのであろう、総髪のざんばら髪を顔にたらし、胸まで覆う髭面が唸った。片目が開かない。全身が泥と生傷に被われている。はだけた背中が盛り上がってくまおとこの形容そのままであった。

「えーすけさん…」

リュウは声を低め、文吉の方を気にしながら格子に近づいてしゃがみこんだ。そして、蓑の内から包みを出して、ひとくちにぎりを男の前に出した。

「栄助さんだね。食べとくれ」

「ウウウ」

男は歯を剥いて唸っている。

「あたしゃね、あたしゃリュウっていって、サキちゃんの面倒をみてる者なんだ」 リュウが、サキという名を出したとたんに男の唸りが止んだ。

「そうだよ。あんたの妹のサキちゃんだよ」

男は微動もしないで地を見ている。

「いいかい栄助さん、もうちょっと我慢をし。もうちょっとね。あたしがここから出してやる。あんたをなんとか出してやっからね」

男がにぎりを食べようとしないのでリュウが水筒を出した。

「水だよ」

口にあてがうと、男は目をつむりゴクリゴクリと飲み干した。

「あんたは人を殺してない。そうだね。そうなんだね」

「ウ」

男がうなずいた。隻眼に涙が溢れた。

「そうかい。分かったよ。おサキもそう言ってたよ。いいかい。もう少し我慢をし。…ね」

「ウーーーウーーー」

男は口をきけない。なにやら言いたそうである。

「サキのことかい?」

「ウ」

男の目が光り、涙がたれた。

「サキちゃんは元気だよ。あんたに会いたがってるよ。あんたは、サキちゃんの兄ちゃんなんだってねえ。やさしい兄ちゃんなんだってねえ」

「リューキューのぉー!」

文吉の濁声が鳴った。

「今、行くよ!」

リュウは答えてから素早くにぎりめしを笹羽の上に並べると、立ち上がった。ニッコリと笑って、男に同じことを言った。

「いいね。我慢をし。もう少し我慢をし。サキちゃんに会わしてやっからね」

番屋に戻り酒をのますと、手先の文吉はよく喋った。

「そ、そりゃーおめえ、おかしらの他に何人も行ったが、縄にしたなぁー俺だぁーな。俺が真っ先にばけもののすみかに踏み込んだのよ」

「さすがね親分。あたしの思ってたとおりだわ」

リュウがおだてることを忘れない。

「ところで、どうやってそのすみかがわかったんです? 山奥の、そのまた奥なんでしょう?」

「上田の水呑みが知ってたんだ」

自らも百姓出のくせに、文吉はことあるごとに百姓をこき下ろす。

「かみやの奴等も知ってたっけなぁ」

「かみや?」

「上田村の名主だあな」

文吉は、酔いがまわってくると顔まで変わる。まだ三十そこそこだというのに、まるで好々爺のように目尻を下げて、干し肉をくちゃくちゃ噛んだ。

(続く)