2017年6月22日 第25号

イラスト共に片桐 貞夫

「わたしも堕ろそうとしました。間違いがもとで妊娠してしまったんです。でもよかった。産んで良かった。見てくださいこの子を。私の宝物です。わたしにはこの子以上に大切なものはありません。いちど堕ろそうかと思ったんですが、産んで本当によかったと思っています」

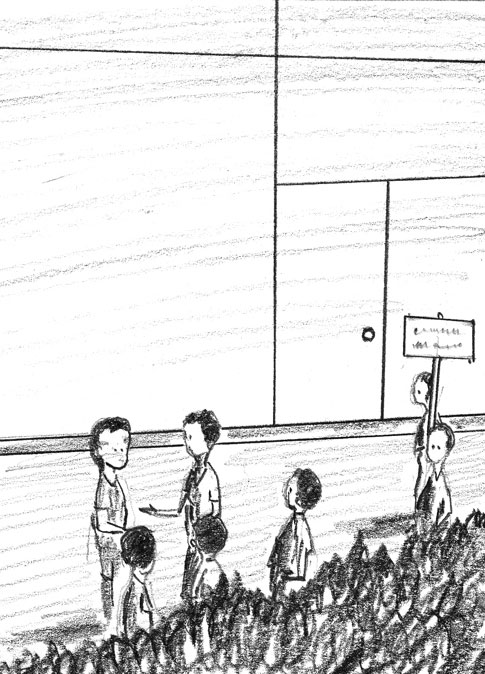

ここまで言った時、Gパン姿の若い女が通りを横切って歩いてきた。いつのまにか五人に増した「説得人」の全員が「女」の方を向いた。「女」は女たちの意図を察したのだろうか、足を速めて、ある白い建物の入り口に向かおうとした。

「エクスキューズミー」

女たちの一人が走って「女」の行く手に立ちふさがった。にっこりと笑った。

「わかってるわ。できちゃったのね赤ちゃんが」

「……」

「女」は前進できない。悲しそうに顔をゆがめた。

「いいのよいいのよ」

別の女が歩み寄ってやさしげに言った。

「あなたの苦しみは分かるわ。おろさなくちゃーならない理由があるのね。…でもね、でも赤ちゃんのことを思ってちょうだい」

乳母車の女が赤ん坊を抱きながら説得に加わった。

「見てちょうだいこの子を。わたしも堕ろそうとしたの。考えられる? こんなかわいい子を殺そうとしたのよ。あなただってね…」

この時、白いブロック作りの建物のドアが開きブルーのシャツを着た二人の男が出てきた。そして足早に歩み寄ると「女」の腕をつかんで女たちに言った。

「行かせてやってくれ。自由にしてやるんだ」

すると女たちの全員が形相を変えた。

「殺人者め。殺人者の片割れめ! 自由にしてやらなくちゃあならないのはあんたの方だ。この娘さんに罪を縛り付けるのはあんたの方だ!」

「自由にしてやってくれ」

二人の男はこうした状況に慣れているのだろう、自らの身体を「女」と女たちの間に割り込ませると「女」を促して入り口のほうに向かって歩いた。女たちの声がさらに高まった。

「娘さん、中絶は殺人よ! 中絶しちゃあだめよ」

「かならず後悔するわよ。あんたの赤ちゃんはもう、れっきとした人間なのよ」

赤ん坊を抱く女も声をそろえている。

「あんたはね、母親なの。あんたはもう赤ちゃんの母親なのよ。赤ちゃんが死んでも生きても母親であるっていう事実は変わりないのよ。堕胎すれば、生涯苦しむのはあんたなのよ」

「女」が二人のエスコートに守られてクリニックの入り口に近づくと、女たちの声が罵声に変わった。

「赤ちゃん堕ろせば殺人よ! 赤ちゃんの人格はもうできてるのよ!」

「あんたはもう、れっきとした母親よ。堕ろしたら、死んだ子供の母親になるだけよ。神さまは絶対にあんたを許さないわ」

ドアが内側から開いた。二人のナースが出てきて「女」を包み込むようにして中に入れた。

「堕胎は殺人よ!」

「赤ちゃんだって人間よ!」

ドアが閉まり鍵がかかっても女たちは叫び続けている。五人の女は発狂でもしたかのようであった。

蘭子は、すぐ横を人が歩くのを知って我に還った。あたりを見回すと、付近は何事もなかったかのように平然としている。

二人の警察官が歩み寄ってきた。罵声がようやく止んで女たちが入り口のほうから戻ってきた。

警察官の一人が女たちに言った。

「クライアントが来たらしいな」

「そうよ、また殺人を見逃してしまったわ」

「触らなかっただろうな、クライアントに」

「さわらないわよ。さわることができたらなんとか殺人を食い止めたわよ。まったく法律っていうのはどうなってるのかしら。殺人を野放しにしてるんだから」

女たちの一人がくやしそうに言った。

「あんたたちがどう考えるかは勝手だが、人にさわることと中傷することはれっきとした犯罪だからな」

「それはわかってるわよ。だからこうして中絶が公然と行われているんじゃない」

そのとき女の一人が蘭子の存在を思い出したのだろう、蘭子の方に歩み寄ろうとした。蘭子は「建物」をもう一度見てから足早に歩き去っていった。

(続く)