2017年4月6日 第14号

イラスト共に片桐 貞夫

建石輝昭は蘭子にとって生涯の恋人であった。スポーツマンで背が高く、女であったなら好きにならないことの方が難しいほどハンサムであった。輝昭が成長期を終えて大人びてくると、蘭子は輝昭の女関係を案ずるようになった。案の定、十七、八になると、見知らぬ女からの電話と手紙が頻繁に来るようになり、一時は女としてのひがみと母親としての心配で、蘭子は本気で輝昭の存在を疎ましく思ったものであった。

しかし、輝昭は天性のように女関係をうまくこなした。 まるで著名なムービースターがするように、個々の女に深入りすることなく慶大に進み、一年の時にバンクーバーに旅立っていった。留学である。

蘭子は輝昭が身辺からいなくなるとむしろほっとした。秘蔵の私物が大衆にふみつぶされるような焦燥感が遠のいたのだ。

カナダに移ってからのことは蘭子がたまに訪問するだけで、一切の女関係のことは耳に入ってこなかったが、輝昭は、トロントのマクマスター大学を卒業して二年ほどしたとき、予告もなしに結婚した。電話で、結婚したと過去形で言ってきたのだ。

蘭子は、取るものもとりあえずトロントに向かったのであった。

花嫁の名前はクリスティーン。むろん日本人ではない。写真の一枚もない蘭子は、このクリスティーンという可愛らしい名前に面影をはせた。輝昭の選ぶ女は世界一の幸せ者。愛くるしくてスマートで、思いやりがあって頭が良い。蘭子は、ハリウッド女優の何人かを頭に浮かべては「クリスティーン」のイメージを創りあげ、トロント空港に降り立ったのであった。

ところが、空港に迎えに来たのは輝昭だけであった。そして家に着き、はじめてクリスティーンに会ったとき、ショックと失望で蘭子は危うく卒倒しそうになった。輝昭の結婚した相手は蘭子の思いを粉々に砕くものであったのだ。

クリスティーンは異様な容姿をしていた。色が黒いだけでなく鮫肌で、口もと全体が飛び出していて唇が厚い。そのくせ髪は赤茶けてちぢれていた。あとで聞いた話では、黒人とインディアン、それに白人の血も混じっているらしいが、物心つく前から天涯孤独で養家を転々とし、本人も自らのルートは何も判らないというのであった。容姿や生い立ちだけでなかった。クリスティーンは年もだいぶ上のようで、はじめて会ったときから初々しさというものがなく、愛嬌もなかった。女とし、家庭の主婦としてあまりにも魅力に欠けた女であったのだ。

輝昭が家族全員用の食器を並べ、シリアルを入れている。

「いまトーストを作るけど、母さんも食べてみなよ。おいしいよ」

「ちょっとだけね」

蘭子はうなずきながら輝昭に言った。シリアルの味がどういうものかは知っている。湧いているコーヒーの匂いと共に蘭子には我慢できないものになりつつあった。

子供たちが二階から降りてきた。寝ていたところを起こされたのだろうぼさぼさ髪でテーブルに坐った。

「今日はピッケリングビーチに行くんだ。デイビーやパメラも来るぞ」

輝昭がミルクを注ぎながらにこにこと子供たちに言った。公園に行ってバーベキューをするといっている。

蘭子は、そのなんとかビーチに行ったことがある。近郊のオンタリオ湖湖畔の公園で、車で小一時間のところであった。カナダには、もっとカナダらしい清冽な渓流の流れる公園がありそうなものだが、輝昭はいつもこの公園でバーベキューをした。

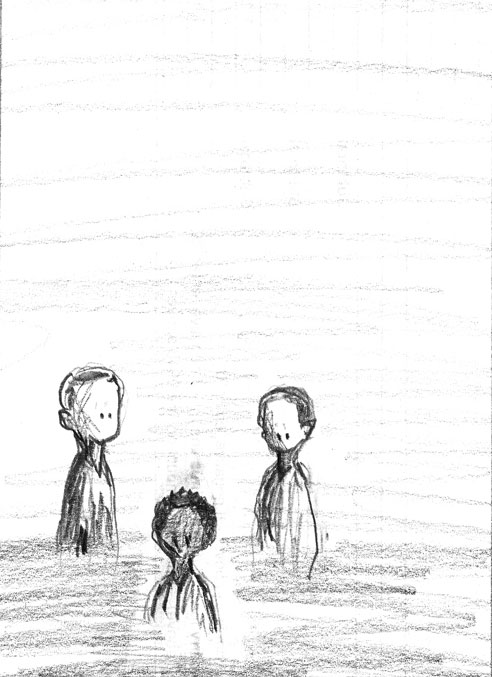

三人の子供が互いになにやら喋っている。蘭子は笑顔をつくって一人一人の子を順繰りに見つめた。

よくもまあ、これほどまでに毛色の違った子供を集めたものだと蘭子は思った。いちばん下の女の子は黒人で、おでこが異様に出張っている。二番目のポールは東洋系の男児だが、知能でも遅れているかのように表情がなく、両耳が垂直に立っている。いちばん上の子は白人だが、ぎょろ目で分厚いめがねをかけていた。

(続く)