2017年3月2日 第9号

イラスト共に片桐 貞夫

一、

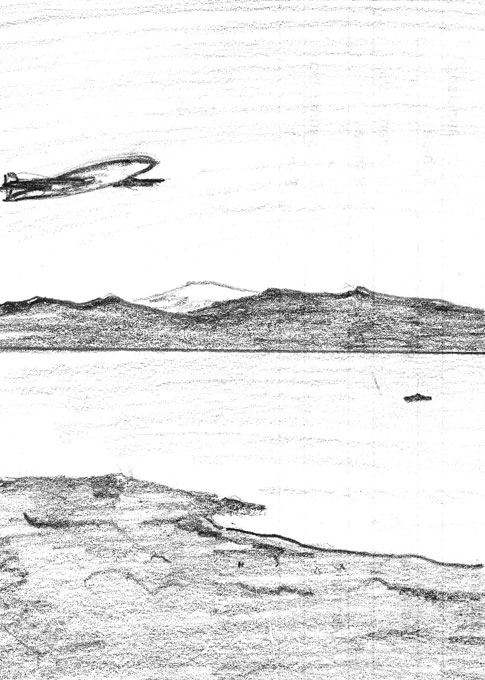

風が西寄りなのだろう、飛行機はトロントとは逆方向、太平洋の方に向かって飛びたった。澄みきった初夏の陽光に眼下のジョージア水道が光っている。前方に見えてきた山々はバンクーバー島のものに違いなかった。

建石蘭子は、飛行機が高度を増して旋回し出すと、ハンドバッグを開けてサングラスを出した。

北国の紺碧の海に多くの島が横たわっている。モーターボートの航跡と潮の流れが、羽毛で掃いたような模様を描いて夏の到来を示していた。

「ガルフ諸島だ。あれがペンダー島だよ」

ウインドー際に座る蘭子の耳越しに、隣に座る初老の男が連れの女に説明している。

「あれがサツーナ島だ。あの先の島々はサンウオンっていってアメリカ領なんですよ」

どうやら男の声の半分は蘭子に向けられている。

「美しいですね」

蘭子は「プリティー」という言葉を巧みに発音して男の言葉にこたえた。人の良さそうなカップルなので、おいおい言葉を交わしてみたいと思っていたのだった。

「信じられない景色だわ」

「ほら、バンクーバーが見えてきました」

飛行機が旋回を終えて東に向くと、男は嬉しそうに人差し指を使って言葉をつなげた。

「あの森がスタンレー公園です。あの海の中に突き出た半島がコロンビア大学ですよ」

…コロンビア大学…

蘭子が口の中でつぶやいた。それはたしかに大学のある半島であることが判る。しかし森の緑が勝って、肝心の校舎はおもちゃのようにしか見えなかった。

蘭子は大学の森に目をすえたままつぶやくように言った。

「きれいだわ、海があって、山があって……」

「トロントにお住まいなんですか」

男は、蘭子の流暢な英語に蘭子を東洋系のカナダ人と見たのだろう、静かにほほえんで訊いた。

「いえ、違います。日本なんです。わたしは日本人なんです」

蘭子はお茶の水大学の英文科を出ていた。六十も半ばを越してしまい多くの単語を忘れたが、日常会話だったらほとんど不自由なく話すことができた。

「日本の方なんですか」

連れの女も身を乗り出して蘭子の方を見た。

「ええ」

「観光旅行ですか」

「い、いえ…」

と言ってから、蘭子は声音を改めて続けた。

「息子がトロントに住んでいますので会いに行くところなんです」

「そうですか。ということは日本から来られて、バンクーバーで飛行機を乗り換えられたんですね」

「そうなんです」

「じゃあお疲れでしょう」

「いえ」

蘭子が首を振ってほほえみ返すと、スチュワーデスが新聞の束を抱えて配っているのが見えた。

「あなた方はどちらにお住まいですか」

蘭子も、男の太い眉とごっつい禿げ上がった額に多少の興味を持っていた。

「バンクーバーです。バンクーバーの郊外に住んでいます」

「お生まれもバンクーバーなんですか」

「いえ、バンクーバーではありません。イタリアなんです。我々はイタリアから移民してきたものなんです」

蘭子はなるほどと思った。男の英語に独特の訛りを聞きとっていたのだ。

「お若い時に移民されたんですか」

「ええ、私は二十四でしたが、妻は十九でした」

「あらー、イタリアで結婚されて一緒に来られたんですね。ロマンチックだわ」

「そうなんです。バンクーバーはハネームーンの地なんですよ」

「それじゃあ、一生、ハネームーンですね」

「ハハハ…まあそんなところです」

「お仕事はどんなことをされているんですか」

「私はもうリタイアしましたがメイスナリーだったんです」

「メイスナリー?」

「石積みですよ。レンガ積みです」

「そうですか」

「私はですね、十五の時にバンクーバーのことを聞いて、将来はバンクーバーに住むって決めたんです。メイスナリーの技術を覚えたのも、移民条件のためだったんですよ」

「十五の時に決心したんですか」

「ええ、ハハハ…。それほど私の聞いたバンクーバーは素晴らしいところだったんでしょうね」

「お幸せですね、十五歳のときの夢を貫き通すなんて。で、今でもバンクーバーがお好きですか」

(続く)