2017年3月30日 第13号

イラスト共に片桐 貞夫

「でも全部あげたわけじゃあないでしょう」

「うん。全部じゃないけど…。トロントに日系人だけの養老院があるんだよ。そこにもやってきちゃったんだ。あげたい人がいっぱいいるんだよ」

「だってあんた、あんたあんなに納豆が好きなのに」

「俺はなんでも好きだし、好きなものはいっぱいあるから…。納豆ってカナダでは高くてなかなか買えないんだよ」

「……」

蘭子が無言で肩を落とした。輝昭は二十一で日本を出、カナダでの生活も二十年になる。郷に入れば郷に従うのは当然で、輝昭の思想なり生き様が変わってくるのは当然であった。

ところがカナダに来てからの輝昭は蘭子の予想を裏返すほどに変わった。医師として、かなりの収入を得ているはずなのに、古い家に住み、なりふりをかまわない。冷蔵庫には卵もないという。

みやげとして持ってきた納豆は、蘭子が、輝昭のためにと思ってあちこちのデパートを歩いて買いだめてきたものである。いくら日系の老人が納豆を食べたいとしても、右から左へとあげてしまうのはどういうことであろう。自己主張の強かった若い頃とは対照的であった。

「じゃあ漬物と昆布巻きで食べましょうよ」

「漬物もあげちゃったんだよ」

「あら…」

「ごめんね母さん。せっかく持ってきてくれたのにあんまり美味しそうだからあげちゃったんだ」

「養老院に?」

「いや、昆布巻きと甘いものはステイシーとジャックにあげたんだ」

「ステイシーとジャックに? だってステイシーとジャックには、別にちゃんとしたお土産を持ってきたのよ。あんただって知ってるじゃない」

「ステイシーとジャック」とは、すぐ隣に住む老夫婦で、輝昭はかなり親しくつき合っていた。いや、つき合うといっても輝昭が一方的に面倒をみているというのが実状で、蘭子は来るたびに歯がゆい思いをしていた。輝昭があまりにも親切なのだ。今回も隣家へのみやげが揃いの浴衣では度が過ぎると思ったが、みやげを持ってくる習慣がついてしまったことと他に適当なものを思いつかなかったこともあって蘭子は四万円近い金を使っていた。ところが輝昭は数の子の昆布巻きまでこの夫婦にあげてしまったという。

「二人とも俺以上に日本のものが好きなんだよ」

「そうなの」

蘭子が悲しそうにもとの椅子に坐った。

輝昭が冷蔵庫を開けて言った。

「トーストにしよう。それにシリアル、うまいんだぜ。慣れてくるとこれがいちばん旨いんだ」

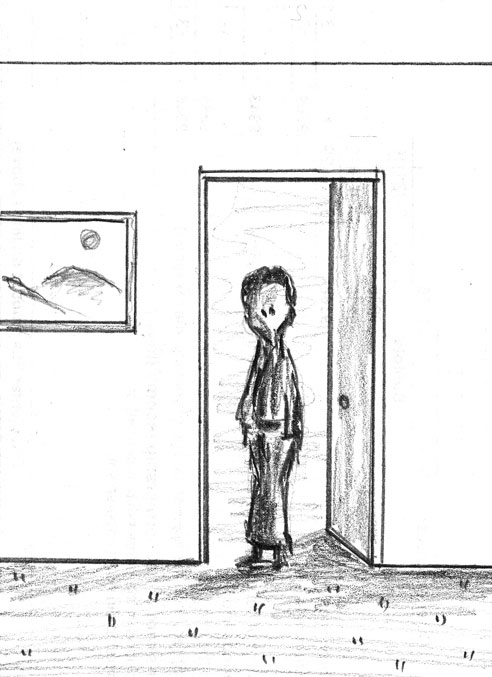

その時、奥の部屋のドアが開いて妻のクリスティーンが出てきた。

三、

「グッドモーニング」

クリスティーンは起きぬけの顔をつくろいもせず、かすかにほほえんで言った。髪にブラシが通ってない。ナイトガウンの襟が裏返っている。

「グッドモーニング」

蘭子も笑顔を作って言った。

「いま、コーヒーとトーストを作ろうとしていたんだ」

と言って輝昭がクリスティーンの頬にキスをした。

クリスティーンはうなずきもしないで蘭子の向かい側に坐ると、テーブルの上にあったタバコをつかんだ。

大型トラックの騒音が去ってから、クリスティーンが紫煙を吐き出しながらテレビを観ている黒人の女の子に言った。

「ジョージエット、ルパートたちを起こしてきなさい」

「……」

ジョージエットが返事もしないで二階に駆け上っていった。

「よく眠れましたか」

珍しくクリスティーンが蘭子の機嫌を訊いた。

「ええ、よく眠れたわ。クリスティーンは?」

「私は、眠るのだけは得意なの」

冗談だろうにクリスティーンは笑わずに言った。

輝昭がコーヒーを入れている。スプーンや皿を並べている。そうした輝昭と鼻穴から煙を吹き出すクリスティーンを見比べて、蘭子はどうしようもない絶望感に襲われるのであった。

(続く)