イラスト共に片桐 貞夫

「む!」

思わずファーガソンが鞭を振るった。野次馬がどよめいた。

ファーガソンの馬用の短鞭は少年の額を裂いたはずである。少年の裸体がうしろに仰け反ったはずであった。

『し、し損じるような距離じゃねえんですよ。三フィートも離れていなかったんですから』

しかし、なんど振っても鞭は少年の身体に当たらなかったとファーガソンは繰り返したのであった。

奴は一人だった。ベアーハンド(素手)だったんだ。武器も持たずにビンセントたちを打ち負かしたんだ…

シモンズが口の中だけで唸った。丸まった背中が大きく息をしたようであった。

追い越していった貨車が停まっている。二人の無言の進行が続いて、石炭積載岸壁が近づいている。

その時、不意にシモンズの口が開いた。

「む、むすめだ! あの娘だ」

「え」

「ジ・ジェイコブだ。ジェイコブの娘だ!」

「ジェイコブのむすめ?」

いくら誘いをかけても喋らなかったシモンズが声をあげた。昂然と、わけの分からぬことをわめき立てた。

「ジェイコブの娘だ」

「ジェイコブっていうと、一年前に死んだ呑んだくれのジェイコブのことですか」

パターソンが訊いた。

「あれはジェイコブの娘だ。あれはジェイコブの娘だ」

「ジェイコブの娘がどうしたんです」

「ジェイコブの娘が帰ってきたんだ!

ジェイコブの娘が歩いていたんだ」

「キャサリンのことですか」

鉄道員ジェイコブ・ベイカーの四人娘の一人、十七才になったばかりのキャサリンが、タッパーランドを出奔したのはちょうど一年前。父親のジェイコブが、持病ゆえの自殺をほのめかす言葉を家族に残して失踪した直後であった。

しかしジェイコブの死は自殺ではなかった。死体は第三者によって埋められており、その頭蓋骨と肩の骨に斧によるものと判る傷痕が認められた。背後から怨念の限りを尽くして屠撃されたとしか言いようのない惨殺体が、付近の森の中から発見されたのであった。しかし、残された母親と三人の娘は知らないと言う。なにも言わずに抱き合って泣くだけであった。

「キャサリンだ。あれはキャサリンだ」

「キャサリン…本当ですか」

シモンズは、父親の失踪とともに行方の分からなくなっていた第一容疑人の長女キャサリンが、連絡船から降りて歩いていたと言っているのだ。

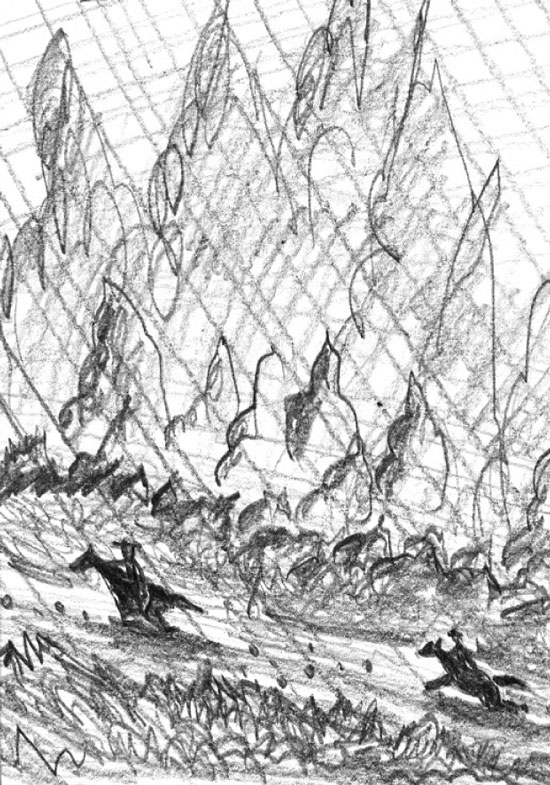

シモンズは、手綱を引くと馬の方向を戻し、「ヤー!」と叫んで走り出した。

…キャサリンだ!

あれはキャサリンだ…

女は顔を隠して面貌が判らなかった。歳も髪の色も判らなかった。しかしあの鼻と眉に見覚えがある。緑の目の色も間違いなかった。先刻から気になっていた女が、やっと誰だか判明したのであった。

ジェイコブ・ベイカーがいかに酒癖が悪く、人の親になる適性に欠けているということは多くの人が知っている。この男を父親に持ったばかりに、娘たちがどんな犠牲を強いられているかはシモンズも知っていた。しかしシモンズは勲功を優先した。警察官としての功名のためには人間性の存否など問題ではなかったのだ。

「ヤー!」

シモンズとパターソンは何台かの馬車を追い越し、何人かの歩いている者をフルスピードで抜いた。泥道は、川に沿って曲がりくねってはいるが、枝道もなければ人の立ち寄る建造物もない。あれからまだ二十分も経っていないし、見失うことはあり得なかった。

「ヤー!」

ところがいない。いくら行ってもそれらしき女の姿がない。焦げ茶のコートも黒いスカーフもなくなっていた。

シモンズが馬を止めた。

「バースタッド(畜生)!」

これ以上行っても無駄であると判ったのだ。

「人違いだったんでは?」

追いついたパターソンが唾を吐きながら言った。全身が、シモンズの馬のはねで泥だらけである。

「思い違いでしょう。…キャサリンは派手にやってるそうですよ。毛皮のコートを着て、貧乏人は相手にしないそうです。

(続く)