イラスト共に片桐 貞夫

しかし女に荷物がない。よそ者がはるばると連絡船でたどり着いたようには見えなかった。どこへ行くのであろう。女はタッパーランドの街までの泥濘な坂道を歩こうというのであろうか。

「馬車はもうないのか」

「いやまだ来ます。金がないんですよ。無一文で来る奴がいますからねえ。船に乗ったらすっからからんていうのが」

乗り合い馬車はツウビッツ(二十五セント)でしかない。一九一三年当時としてもわずかな金額である。

馬具屋が続けた。

「女一人でなにしにこんな所に来たんですかねえ。フッカー(娼婦)をやろうっていうようでもないですし」

それから、しびれを切らしたように「ねえ、キャプテン」とシモンズに言った。

「その極悪人は誰なんでえ」

男は非常線のことを言っている。

「ジャップだ」

シモンズが女の後ろ姿から目を離して言った。

「ジャップ? ジャップがなにを」

「人を殺した。ホワイトマンをな」

「おもしれえ!」

馬具屋は声を上げて嬉しそうな顔をした。

「それで、そいつは…あれっ…ちょっと、キャプテン……キャプテン!」

シモンズの馬が歩き出している。船の方から戻ってくる騎乗の部下の姿が見えたのだ。シモンズは配下の三人に隣村マクラウドへの道を固めさせると、パターソンという部下を連絡船ターミナルに行かせたのだ。そして、自らは、むかつく腹を鎮めんと、ターミナル・サルーンでウィスキーを飲み、パターソンの戻って来るのを待っていたのだった。

三.

シモンズがパターソンの姿を認めたちょうど同じ頃であった。

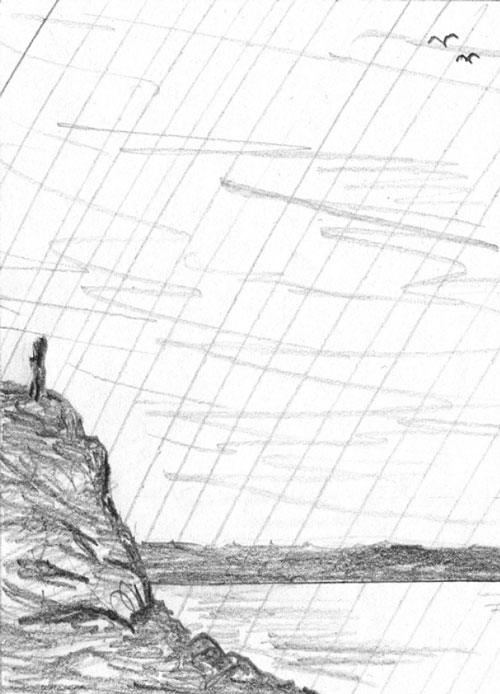

比嘉ジョージと新平は一塊の岩の上に立っていた。一帯の総てが眼下にあり、ニキシクの激流が真っ白に狂って渦巻いていた。

なぜか風が音をなくしている。ラピッド(急流)の音も遠のいて、ジョージは、自分が遠い宇宙から見下ろしているような気持ちになっていた。

ジョージは歯を喰いしばることもできなくなっていた。あごに力が入らない。わずかに残った体力すら集中することができないのだ。雨滴に洗われ、血は止まったようだが、もう出る血がないのかもしれない。手足末端の感覚がずいぶん前からなくなっていた。

脳裏を独占してきた父と兄の顔がなくなり、母のものになった。四歳の時に死んだ母の顔は一枚の写真でしか知らないが、忘れられないことが一つある。それは兄の栄一にも言ってないジョージだけの悲しい思い出であった。

母が巨大な白人の前で土下座をしていた。大きな屋敷の前で、頭を地面になすりつけているものであったのだ。

…母ちゃん、母ちゃんはどうして死ななけりゃならなかったんだ…

たった一枚の写真をたよりにカナダに嫁にきた母も、このデッドマン岬から身を投げて自らの命を絶ったのだ。

…なにがあったんだ…

父はその訳をどこまで知っているか知らないが喋ったことがない。いつのまにかそのことに触れることがタブーとなり、誰も口に出さなくなっていた。

ジョージは新平の肩にしがみついてタイミングを待っていた。もっと近寄ってニキシクの海を見たい。息を吸い込んで前に出ようとした。

左足で地を蹴った。新平があわててジョージの「歩行」にならおうとした。

「ああーっ!」

新平が叫んだ。バランスを失って身体が宙にのめったのだ。つかむものはない。二つの身体を止めるものはない。濡れて滑りやすい岩肌が丸くつるりと崖下に落ち込んでいた。

「エィー!」

墜落への恐怖で目を剥いた新平は、異様な叫びと共に自らの腰に衝撃を感じた。新平の身体が向きを変えて草の上に落ちた。

「ジ、ジョージ!」

地に落ちるや新平が叫んだ。自分の代わりにジョージが落ちたと思った。

新平のいるところからは岩上が見えないが、ジョージは、新平の身体をかばってまっさかさまに崖を落ちていったはずであった。上体を起こした。新平は無我夢中で岩上に這い上がった。

「ジョージ!」

(続く)

System.String[]