イラスト共に片桐 貞夫

「疲れてる。おれが?」

定吉があごの張ったいかつい顔をタケに向けた。半身が泥にまみれている。たしかに顔や腕に傷の痕が目立つ。

「冗談じゃねえぜ。千住の双六さんじゃあんめえし、タケあーほんとにこの俺が、あの半人前えーの仕事で疲れてると思うのか。俺がそんなやさ男と思うのか。よけいな心配えはすんもんじゃねえ。さあ、行くぜ」

「ありがと、定吉さん」

「おいおいおい、やめてくれよ、そのサダキチサンは。かりそめにも夫婦じゃねえか」

「……」

その時、ふいにタケの首がまわった。背伸びをするかのように身体が伸びた。そして、待ってと言って天秤棒を担ごうとした定吉を止めた。聴覚のするどいタケが遠い音を聞き分けるのはいつものことであった。

「なんでぇ…」

「しっ」

タケが耳を立てている。

「…」

定吉もタケにならって耳をすませた。

澄みきった秋の夕暮れ。息を止め、耳を澄ますといろいろな音が湧いてくる。自動車や機械音のなかった江戸末期、とんでもない遠方の人声や赤ん坊の泣き声が、一緒くたになってえんえんわいわいと遠雷のように漂っている。

「きこえる?」

「いんや」

定吉もタケにならって声をひそめた。

「シャンシャンシャンっていう音よ」

「シャ?」

「金次さんよ。金次さんだわ」

タケの白い眼が生気を帯びた。

「金次さんが来るわ」

「きんじ? …きんじって、たばこ売りのかい」

言いながら定吉があたりを見わたした。

タケの客の一人にたばこや糸、針といった小間物を背負って行商する男がいる。その金次という男は、一日の終わりにタケの出す金つば餅を食べるのを楽しみにやって来るという話は何度かタケから聞いたことがあった。

しかしそれらしき男の姿はどこにもない。

「いやしねえじゃねえか」

「きたわきたわ、金次さんよ」

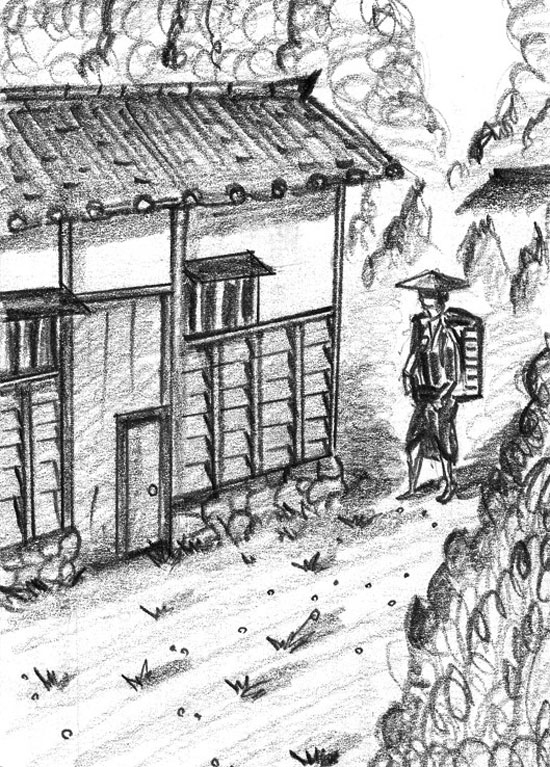

タケの声が上がると箱を背負った男が近江屋の土塀の陰から現れた。小柄な男が街道を曲がって、こちらに身体を向けたのだ。この時になってようやく定吉の耳にもシャンシャンシャンと鳴る背箱の音が聞こえてきた。

全身を夕日に染めたその男は、大柄な定吉の存在を認めて一瞬、歩調を乱したが、まぶしそうに目を細めてやって来る。五尺そこそこの身体で、背中の箱が重そうであった。

「八日ぶりだわ。…ねえ、火を出してちょうだい」

タケがつぶやいてから定吉に頼んだ。そして自らは、黒い小箱を開いてしゃがみ込み、定吉の出した火だねの上に消し炭の粉をふりかけた。

男が近づいて歩みを止めると、タケがにっこりと顔を上げた。

「金次さん、どうして? どうして来なかったの。どうしてずっと」

「…」

しかし男は何も言わない。定吉と視線を交えることもしない。背箱をおろした。髷が結えるほどにさかやきが伸びている。二十歳をいくつか越しているということだが、成長期の少年のような細い顔立ちをしていた。

火がおこってくるとタケは屋台の引き出しを開けた。餅が一つだけ残っている。笹の葉でつつまれている。

「金次さん、こんなに来なかったことないでしょう。だからあたし…」

タケが言葉を詰まらせた。

「だからあたし、金次さんはもうどっかに行っちゃったんじゃあないかって…」

タケの語尾が震えた。

このとき定吉はここ数日、タケが餅を一枚だけ売り残したわけを知った。それは偶然では決してなく、この男の為にとっておいたものが残ったのに違いなかった。

火がおこり、武州名物「金つば」のまぶしたごまが焼けてぱちぱちと音をたてた。特有の甘い香りが漂ってきた。

「できたわできた。ふかふかがわの弁天さま」

タケがにっこりと笑って餅を木皿にのせた。

「さあさあふかふか召し上がれ」

男は顔を和らげもせず皿を両手でつかんだ。そして、餅を点検でもするかのように目の前にかざし、それからゆっくりと地にしゃがんだ。なかなか手に取ろうとしない。

(続く)

System.String[]