2017年11月9日 第45号

イラスト共に片桐 貞夫

一、ジャップ・タウン

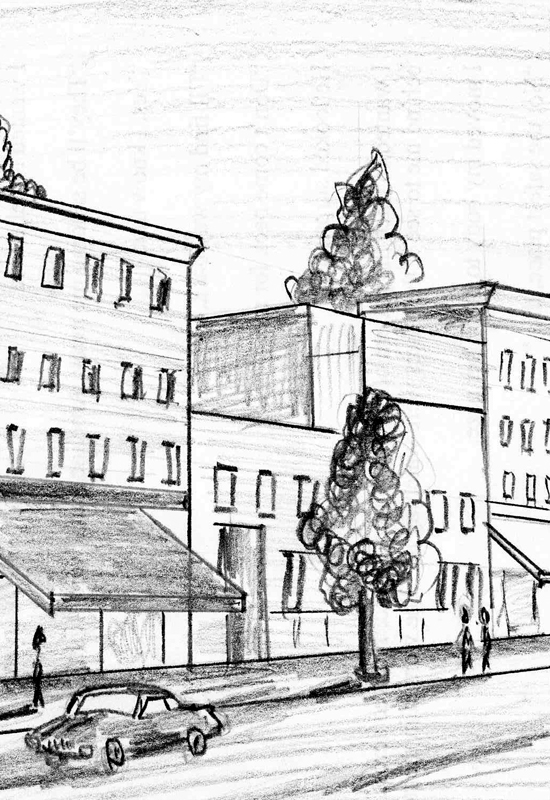

カナダ・バンクーバーのダンダス通り、太平洋戦争前には「ジャップ・タウン」と蔑称された旧日本人街に「かるいざわ」と日本語で書かれた古いレンガの建物がある。かつては日系人のための床屋、洋品店などが雑居した三階建てのビルディングであるが、今は中高年者が趣味のサークルに集う憩いの場所となっていた。

不破美重子が、この一階にある図書室に寄ったのは、夫の孝一と釣りに行かなくなったからである。予定が狂った日曜を持て余したからであった。

「このあたりの建物は、みんな日本人所有のものだったんですか」

「ええ…だと思います」

先ほどから、本を物色する美重子の背後で問答が進行している。

「当時の戸別地図なんてありませんかしら」

「さあ…」

「となりの建物、ずいぶん立派ですが何だったんですか」

「それは…」

「女の声」が戦前の日本人街のことを訊いている。しかし、かるいざわの若いスタッフが応答しているのであろう、答えが一つも答えになっていなかった。

「『よしなが』っていう旅館がこの辺りにあったはずなんですけど」

「え?」

「どの建物か判りませんか」

「いえ」

たまりかねた美重子は身体を声の方にまわした。目の前に並ぶ古本の表題に絶望していることもあった。

老齢の女がいる。

不破美重子は、にっこりとほほえんでから声をかけた。

「日本から来られたんですか」

「は?…」

女は、思わぬ角度からの声に驚いたように美重子を見た。それから目尻を嬉しげにほころばせてうなずいた。

「ええ…少し調べたいことがありまして」

七十近いであろうか、色のついたメガネをかけた小柄な女は、ペンをノートの上に置いてからハンドバッグの口を開けた。下を向いた額の皺の深さと髪の白さに、妥協を許さぬ気迫のようなものが感じられた。 「私はこういう者なんです」

日本語で書かれた女の名刺は「ノンフィクション作家山田明子」となっている。女は、『太平洋戦争の慰安婦たち』『娘子軍悲話』『従軍した慰安婦』などという近世の日本女性史、性虐待を衝いた実録小説を書いていると手短に自己紹介した。

「不破と申します」

美重子は頭を下げた。必要以上に下げて女の名前を知らないことに謝意を含ませたが、カナダくんだりに流れ着く古本しか読まない美重子は日本作家の名前などいくつも知らない。

「こちらにお住まいですか」

山田という作家が訊いた。

「ええ、二十五年になります」

答えながら美重子は、しまおうとした山田の名刺にもう一度目をやった。二文字だけが拡大されて美重子の脳裏に残ったからだ。

「『よ・り・い』…ですか」

埼玉県大里郡と始まる山田明子の住所が「寄居」と続いている。

「あら、ご存じですの」 「よりい…」

山田の問いに答えもせず美重子がつぶやいた。

偶然というには偶然すぎた。五十年の人生で、一度として耳にしたことのない珍しい地名が、二度続けて美重子の身辺に現れたのだ。

それは、わずか三日前のことでしかなかった。ふとしたことで世話をすることになった老婆が死んだ。ひそやかなかたちだけの葬式が昨日であったが、死辺のうわごとが「よりい」であった。老婆のふるさとであったのだ。

「じ、実は…」

美重子はうわずってしまった声を意識して低めた。

「…もみじ荘っていう日系の老人ホームがあるんですが、私は、そこで週に一度、体操を教えているんです」

作家特有の視線にたじろぎながら美重子は平静を装った。拡がってしまったボロ布を隠すような気持ちであった。

「そこのお婆さんの一人が『よりい』出身…なんで、す」

美重子の口ぶりが歯切れ悪く終わった。

「まあ…」

「ところで、先ほどされていたご質問ですが…」

美重子は、あとを引きそうな山田の口をおさえて話題を変えた。

「旧日本人街のことを訊いておられましたね」

「え?…ええ…そうなんですの」