イラスト共に片桐 貞夫

新平が、俺なんか死んじまえばいいと言ったのは、その老婆のことを思い出したからに違いない。ニキシクの流れを見て、あのインディアンの古い慣わしを自分にふりあてて言ったに違いなかった。

ジョージは頭の中で首を振った。

…ばかやろ、死ぬなー俺なんだ… 俺が死ぬ。俺はもう生きてられないんだ。五人の白人を殺傷っちまったんだ…

ジョージは呼吸を整えると新平を促して立ち上がった。

二.

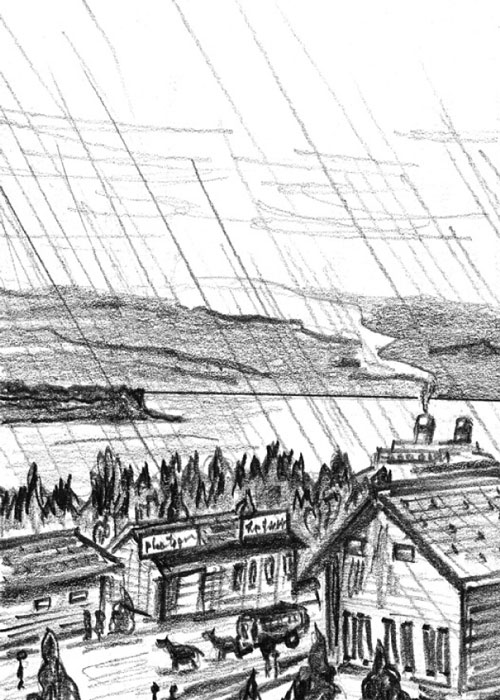

デッドマン岬とオッター岬にまたがったタッパー湾の行きづまり、ターミナル・タウンの港にも驟雨にけむる夕暮れがおとずれていた。まだ三時を過ぎたばかりだというのに雲が垂れ込め、海は灰暗色によどんでいる。沖に突き出るデッドマン岬は、遠く霞んで軍艦のへさきのように屹立していた。

人はここをターミナル・タウンと呼ぶがタウンとはいえない。十九年前、ここから五キロ入ったタッパーランドで石炭が発見されるや応急にできた船着き場で、一本しかない道の両側に、船の乗客目当ての簡易建造物が散在するだけの中継地でしかなかった。

どの建物も、土台もないような板張りの家屋ではあるが、一つだけ大きな建物がある。ターミナル・サルーン(酒場)だけは他をしのぎ、前に板敷き歩道(ボード・ウォーク)まで備えて多くの人が出入りしていた。

内部はバンクーバーからの連絡船が着いたばかりで盛況している。ピアノが鳴り、酔客の談笑がやかましい。カウンターの腰高椅子もいっぱいで空席は一つもなかった。

「ジャップ?」

二人いるバーテンの一人が忙しげに手を動かしながら声を高めて語尾を上げた。カウンターに座る客の一人に訊き返したのだ。

もうもうとタバコのけむる雑踏に何人かの女がいる。目のくぼんだ異形の客がなにも言わずにその内の一人に顎をしゃくった。

「……」

「あ、あれですか。赤い服の」

一目で娼婦と判る東洋女が男たちに媚びを売っている。

「あれは中国人ですよ。ジャップの女がお望みなんですか」

しかし客は答えない。目がくぼんでいるだけでなく、頬骨が突き出て髪が肩までたれている。その上、この年代に珍しく口髭をきれいに剃り落としている。

「ジャップの女はだめですぜ。いちど使ったことがあるんですが中国女とは較べものになりませんよ」

「……」

男はバーテンの言うことを無視してウイスキーのショットグラスをあおった。

「あの女はすごいんですよ」

バーテンが両手をカウンターに休めて続けた。

「いちど交ったら分かりますが、チャイナじゃ幼い頃から鍛錬させるそうです。最高ですよ、あの女は」

「ジャップは来るか」

客が煙を吐きながら宙を見たまま言った。

「ジャップ? いや、だからジャップていうのはだめ…」

「ジャップが飲みに来るのかっ!」

突如、客が声を上げた。叩きつけるような罵声であった。

「と、とんでもねえ」

バーテンがやっと訊問の意味を理解した。客は日本人が客としてここに飲みに来るかと訊いていたのだ。

「ジャップは来ません」

「なんかあったんですね」

カウンターに座る別の男が、客を警察官と知って訊いた。はおっている雨具のため判らなかったのだ。

「ジャップが人を殺した」

タッパーランドの警部長であるビクターシモンズが低い声でつぶやくように言った。

「ジャップが?」

「殺られたのは誰です。ホワイトですか」

反対側に坐る男も口をはさんだ。

「なぜ、どこで、いかに」等の質問が続いたが、シモンズは答えない。ただ鼻から紫煙を吐きながら、ポツリポツリと自分の言いたいことだけを言った。

「背の高えジャップのガキだ」

「なるほど。…だからですか。いや、今日はやたらとオフィサーの姿を見かけましたから、何かあるなとは思ってたんですよ」

「ジャップがそんなことできるのか。ホワイトマンを殺すとはなあ」

シモンズ警部からの返答をあきらめた男たちは、事件を想定してさまざまなことを喋りだした。

(続く)