2017年8月3日 第31号

イラスト共に片桐 貞夫

蘭子の目に涙があふれた。

輝昭が哀れに思えた。人生最初の二十一年間、自由奔放に育てたつもりである。しかし現在の輝昭は多くのことを胸奥に秘めて生きている。母に言えず、妻にも語らずに芝刈り機を押している。

裏庭のほとんどの芝生が刈られた時だった。長男のルパートが家から飛び出してきて蘭子に言った。

「ディナーの用意ができたって」

「わかったわ」

蘭子が答えるとルパートはそのまま駆けて輝昭のところに行った。輝昭が「オーケー」という仕草をしてエンジンを止めた。

蘭子が輝昭に歩み寄った。

「終わらしちゃえばいいのに」

もうあと五分もあれば終わりそうである。輝昭の身体の疲れを案じて言ったのだ。

「でもディナーだから」

「だってもうこれしか残ってないのに」

「いや、お腹のほうがペコペコだ」

にゃっと笑うと輝昭は芝刈り機を押して物置小屋のほうに歩き出した。

「あら、またやるんじゃあないの? ディナーのあと」

「やるよ」

「じゃ、どうしてしまっちゃうの、それ?」

蘭子は芝刈り機のことを言っている。

「どうしてって、盗まれないようにさ」

「盗まれないように?」

蘭子が歩みを止めて輝昭を見た。

「そんなもの盗む人がいるの?」

「そりゃあいるよ」

「へえー」

蘭子が驚くしぐさをした。芝刈り機はどう見てもおんぼろの中古である。かさばる上に重くて盗む価値があるとは思えない。

「そんなもの盗む人がいるの?」

「いるだろう」

「盗んでどうするの、盗んだ人?」

「そうだなー、売るんだろうな」

「売る? 売っていくらになるの、それ」

「えっ? うん。十ドルか二十ドルだろうな」

「十ドルか二十ドル? じゃ千円か二千円じゃない。驚いたわ。千円か二千円のためにそんな大きなものを盗むの、こっちの人」

「このへんはホームレスの人が多いんだよ。一ドルにでもなれば人は盗むんだよ」

「そうなの?」

蘭子はあらためてこのあたりの治安を思った。輝昭がこんな物騒なところに住まなければならない理由を思うのであった。

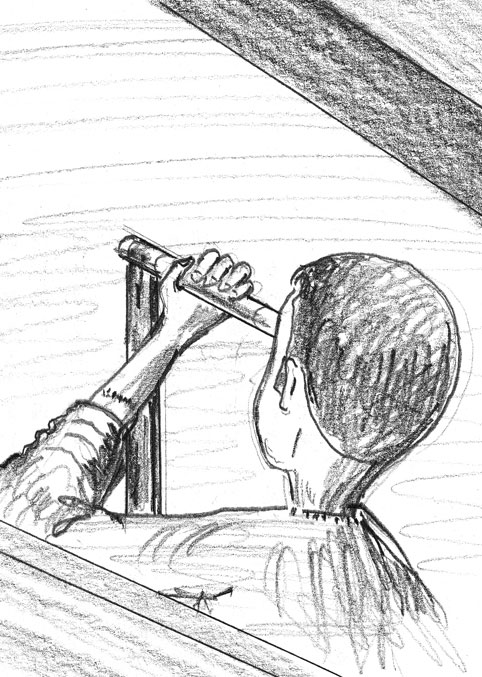

物置の入り口が芝刈り機の幅よりやや狭い。少し斜めにしないと入らない。蘭子が手伝おうかと言うと、輝昭がいいよと言った。そして腕と上半身をのばして芝刈り機を中に入れようとした。

「……」

蘭子が無言で目を剥いた。

見たのだ。輝昭の伸ばした左腕に文字があったのだ。瞬時のことでなんだったか解らないが、まくれた袖の下に刺青があったのだ。

蘭子は唖然と宙を見た。

輝昭の腕に刺青があった。文字があった。

翌朝、輝昭が出勤すると蘭子は皿を洗いながらクリスティーンに訊いた。警戒されるのを恐れて刺青は既知のこととし、ことのついでを装って何気ない声を出した。

「クリスティーン、輝昭の腕にはなんて書いてあるの」

「え」

「腕の刺青よ」

「あ、刺青のこと? …数字よ」

「数字?」

やはり数字が彫られている。蘭子はすかさずエーデルマンの三日月顔を思った。エーデルマンの腕の刺青も識別しがたくはあったが数字であることを思い出した。

「数字って何なの? どういうことなの」

「知らないわ」

「輝昭、どうして彫ったのかしら」

「ドクターの真似をしたんだと思うわ」

「ドクターのまね?」

「ええ」

「ど、どうして? ドクターは、ドクターエーデルマンはどうして刺青してるの」

当初からの疑問であった。いくらカナダといえども医者に刺青は不釣合いである。

「どうして? どうしてって、テルアキ、言わなかった? 戦争中のこと」

「え」

「ドクターはね、アウシュビッツの生き残りなのよ」

「え」

思わぬ単語がクリスティーンの口から出た。

「アウシュビッツ…」

「ドクターはね、ユダヤ人なの。戦争前はポーランドに住んでて、アウシュビッツの収容所に入れられたの」

「ほんと?」

(続く)