漁師料理は海の上で忙しい漁の合間に手早く作るもので、その時の新鮮な獲物を使った漁師の役得のようなものである。

イカの沖漬けなどは、その最たるもので、キュウキュウ鳴くイカをニンニク醤油の中に放り込み、ブツ切りにしたイカにキザミネギと炒り胡麻などを薬味としてまぶして熱いご飯で食べる。

体色に赤みの残った新鮮なイカが手に入れば、漁師ならずともできるし、マグロの新鮮な刺身を使って同じ方法でアッと思うような、うまい肴ができる。

ご飯に酒の当てに抜群である。

昔、東京で仕事に追われていたころ、小田原の近くの真鶴海岸にあった駄菓子屋の裏の離れを借りた。

小さな間取りだったが週末になると東海道線に飛びのって息抜きにかけつける。

岸壁から釣り糸をたらし、磯の小魚を釣っては、浜辺で焚火をし、キスやメバルの塩焼きを楽しんだ。

どうも料理の手間がシンプルなほど食べ物はうまいような気がする。

真鶴駅の前に居酒屋があった。仕事が終わってから東海道線に乗るから真鶴駅に着くのも遅い時間になる。

良くこの居酒屋に転がり込んで、地元でとれた魚をつまみに酒を飲んだ。

ほろ酔い気分で海岸の方向に下る坂道を歩いた。借家につけば、もう布団を敷いて寝るだけである。

テレビもラジオも電話もない休日は一週間の摺り減った神経をリフレッシュさせてくれた。

駅前の居酒屋に寄るとタマに獲れたばかりのマンボウの刺身があった。

店主にすゝめられて食べたその刺身は、それまでに食べたどの刺身とも似ていない。

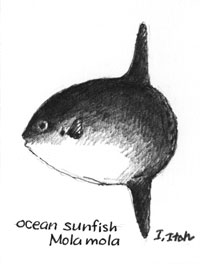

マンボウと云えば頭だけのような大きな図体の不思議な魚で、外洋の水面上に背びれを出してゆっくり泳いだり、横になって浮かんだりしていると云うなんとも変った魚。

その変り種のマンボウが時々、地元の定置網に入るらしい。

刺身は白色で柔かく極めて淡白な味。云ってみれば、ホタテの貝柱のようでもあり、鶏のささみの刺身のようでもある。

水面を何を考えて泳いでいるのか、とらまえどころのないマンボウは味もフワフワしていて頼りない歯ごたえだったが一面、夢を食べているような不思議な味わいだった。

それ以来、その居酒屋の店主となじみになり、マンボウが入荷すると「マンボウ入ったヨ」と仕事場に電話がかかってくるようになった。

ワサビ醤油で食べるマンボウの刺身に次第に病みつきになった記憶がある。

東京の中央線西荻窪駅を出て、ちょっと歩いた路地裏にカウンターに八人も座れば一杯になってしまう小さな台湾料理屋があった。

この店の名物は豚の足、耳、尻尾を蒸してニンニク醤油で食べさせるもので、中でもキツネ色に蒸し上がった、ふっくらした柔かい豚足のファンが多かった。飲み物は白乾。

その頃は銀座が仕事場で住まいは同じ中央線の小金井市だったので、帰り道に途中下車をしてはこの「珍味亭」に足を運んだ。

店の名の通りの珍味で、店主は台湾出身の六十代。それを手伝うおかみさんも台湾の方だった。

店に入り切れない客がいつも三、四人外で足踏みをしながらカウンターのイスが空くのを待っている。そんな人気のある店だった。

当時、西荻窪に住んでおられた落語家の林家木久蔵さんも常連で、よく奥さんらしい人と仲よく豚足をかじっていた。(現・林家木久扇師)

この店の名物がもう一つあった。夫婦ゲンカである。

中国語だから、原因が何なのかわからないものの、割烹着を着たおかみさんがオヤジにこわい目付でブツブツ文句を云いだした時が危ない。

あるとき、カウンターの中で蒸し上がった豚足を笊に上げていたオヤジが堪忍袋の緒が切れたのか豚足を放りなげて、店内の電気を消して外に出てしまった。暖簾も外されてしまった暗い店内で、七、八人の豚足をくわえた客がジッと息を殺して事の成り行きをうかがった。

その時、突然消された電気に驚いて客の石屋の旦那が豚足の骨を喉につまらせ大騒ぎになったが、無事飲み下し、多分あした出るだろうと云うことになって夫婦ゲンカもウヤムヤに収まった。

この石屋の旦那は顔を合わせる度に石材に疎かった私に石の見本まで用意して教えてくださり、店舗の設計も守備範囲だった私は大いに助かった。

「豚足は人の血圧を正常に保つもの」と云う持論をお持ちだったのに、或る時脳溢血でなくなりお気の毒だった。

珍味亭がまだ健在だったらご長男が引き継いでいる筈。

2013年2月14日号(#7)にて掲載